時代に応じた組織の変化と共に歩む仲間の招待状

ニーズの変化

世の中がコロナ禍になってから特に、我々のような受託会社の取り巻く環境変化のスピードが早くなってきたように思います。

成果に至るまでの工程や作業が明確な定型業務の割合が減り、何を成すべきか、どのように進めるべきかの認識合わせから必要となるプロジェクト型の業務が増えてきました。

これは我々の受注する案件だけに限った話ではなく、世間の動向や他社との会話のなかでも感じることです。

VUCAの時代という言葉をよく目にしますが、人工知能技術の発達などによって人間には複雑で曖昧な課題への対応が一層求められています。

プロジェクトを推進する力

予め決められた道筋をたどる・決まった作業をこなす仕事と、抽象的で何をすべきかを考えるところからの仕事では求められる能力のレイヤーが異なります。

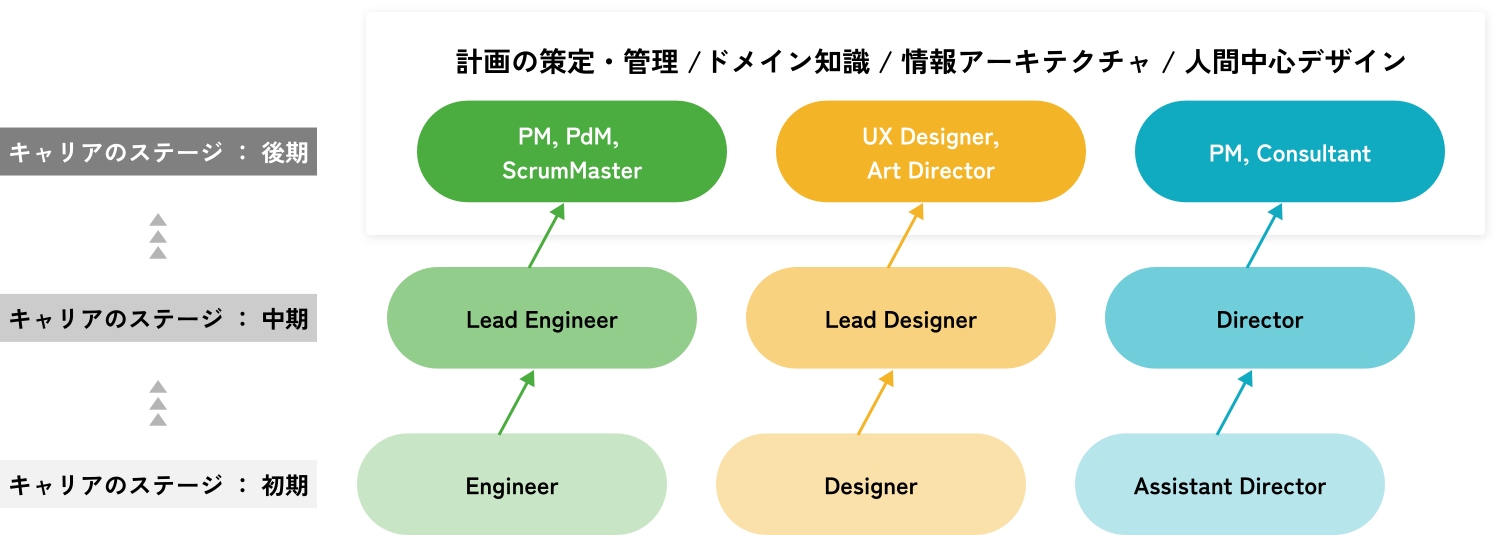

実際の現場ではもう少し複雑で境界線は曖昧ですが、役割とキャリアのステージを簡易な図にすると下記のイメージではないかと考えています。

エンジニアは沢山の案件やプログラムコードの読み書きを通じアーキテクチャや情報設計の勘所を掴み、チームを牽引するリードエンジニアへ、そしてドメイン(業務)知識への理解とプロジェクトの成功に責任をもつPM(プロジェクトマネージャー)へ。

UXデザイナーは業務理解と情報整理、技術的制約の把握、ユーザ体験の設計などプロジェクトのほぼ全体像を俯瞰する力を求められ、これはPMに求められるスコープとほとんど重なります。

ディレクターもプロジェクト型の業務遂行する上ではビジネス理解と構成技術に深い知識が求められ、プロジェクトマネジャーやコンサルタントとして重要な判断や旗振り役の帽子をかぶる必要もでてくるでしょう。

キャリアの出発地点によって、それぞれの色味や強みの差はあるものの、仕事をする上での考え方やスコープの行き着く先はとても近いものとなります。

順当にキャリア形成のステップアップを行うと、スペシャリストを経由し、ジェネラリストになるでしょう。

上位ステージの人材へ

前述の図で示したキャリアのステージ後期の人材として求められる能力は一朝一夕では身につきませんし、長い年月をかけると自動的に身につくことでもありません。

常に物事に対して疑問を持ち、深く考えて行動し、ときには失敗と反省、改善を繰り返す必要があります。

もっと良い方法はないか、今の自分の判断は間違えていないか、不足している知識がないか、別の角度から考えられないか、顧客のためになるか、持続可能か。

物事の道筋をたてるためには、業務理解と技術知識、情報設計能力など多くのことが求められます。これは長い期間の中で毎日、地道に積み重ねていくしかありません。

すぐに効果を実感することも出来ず、退屈で苦痛なことだったりします。

しかし、それらを経ることでより精度の高い意思決定や良い成果物の作成につながります。

成長を阻害する壁

キャリアのステージ後期で記載した役割に求められるスキルは、キャリアのステージ初期・中期に培う経験や学びが地層のように重なりようやく実現します。

一方で、人工知能などの技術の躍進と社会の変化で、初期・中期ステージにあたる業務ニーズが格段に減少しました。

- 作業が明確な業務(要件が明瞭なプログラムコードの断片作成、データ整形など)は人工知能技術や外部リソースにて対応

- キャリアステージ後期の人材からキャリアステージ初期・中期の人材へ作業依頼を行うインセンティブの低下(同じ指示をAIになげたほうがより正確で早い、期待通りになりやすい)

- 顧客側のITリテラシー向上、内製化による要求水準の上昇

世の中のニーズに合う人材になるためには地道に経験を積む必要があるのに、その機会が失われているのです。

これらの問題について、add moreでは下記のように考えています。

- 価値の提供を強く意識できる人の採用

- メンバーのキャリア形成を組織として支援

価値の提供を強く意識できる人の採用

これは以前に記載した「求める人物像について」から変わりありませんが、ここまで記載した内容と合わせてもう少し具体的に記すと、単に作業を行うという視点のままであれば昨今のニーズとマッチしません。

今のステージがどこであれ、少なくとも近い未来でステージ後期のキャリアや働き方を意識している人、その道程を歩む覚悟のある人を求めています。

同じ目的意識をもった仲間とともに業務を進めるのは、お互いによい刺激にもなり、物事の視野も広がりやすいでしょう。

メンバーのキャリア形成を組織として支援

私達は職種に関わらず、すべての人が成長・活躍できること。十分なキャリアを形成できることを強く意識しています。

社員の成長や業務の効率化においてはコストを惜しみません。

スキルアップのための書籍購入や資格試験の受験費用なども会社負担で後押ししています。

また、作業用PCやソフトウェアもなるべく本人の希望にあったものを提供します。

研修や教育の題材として自社サービスや社内向けツール開発のプロジェクトを進行する場合もあります。

物事を深く考える機会、知識や経験を重ねる機会は多く用意されています。

チームが物語を創る

PMBOKでの表現を借りると、プロジェクトはその場の状況に応じてテーラリングする必要があります。

私自身はプロジェクトは顧客を含むチームが一丸となって冒険に出る、物語を創っていくと捉えています。

物語を進める上での制約はいくつもあるかもしれませんが、どのような旅にするかはプロジェクトマネージャーを含め、メンバーの意思にかかっています。

また、技術や知識について軽視しません。

それぞれの要素や知見は影響しあい、深い理解が鋭い洞察につながるからです。

簡単に思える一つ一つの仕事も、しっかりと理解をしているかを確認することを促します。

マネジメントと実業務の遂行に明確な境界線も設けていません。

我々のような小さな組織体制の場合、はっきりとした区分けより、アジリティが高まると考えているからです。

add moreの強みと進む道

時代のニーズが変化する中で、add moreではこれまで抽象的な課題にも取り組んできた、顧客に提供できたという自負があります。

- 無理や難題に真摯に取り組んでくれた

- 自分たちの頭にはなかった良い提案をしてくれた

- 誰よりも我々のことを考えてくれる

- 情報が断片的な中でも要件を汲み取り実装や提案をしてくれる

このような声を一緒にお仕事するなかで頂き、それがadd moreの大きな財産になっています。

まだ10期目の会社となりますが、これらを行ってきた土壌とメンバーひとりひとりに価値提供を強く意識する文化が根付いています。

時代の変化はこれまで以上に急速になり、指数関数的に我々の取り巻く状況は変化するでしょう。

我々の仕事は社会のニーズと合致しなければ、価値を提供できなければ持続できません。

本質的な課題は何か、どうすれば受け入れられるか、どう振る舞うべきか、これらは終わりのない探求となります。

これもまた、私はプロジェクト進行と同じく物語として捉えています。

完全な答えが出ないこの旅路を、困難も乗り越え、自身の成長と顧客貢献への冒険の物語を、一緒に歩む仲間を探しています。

/assets/images/1130553/original/f75593f8-1631-4828-9e9b-880695b61273.png?1485146218)

/assets/images/1130553/original/f75593f8-1631-4828-9e9b-880695b61273.png?1485146218)