【ユニットリーダーが語る vol.1】プロダクト組織紹介とCSE Unitの「これまで」と「これから」

はじめに

こんにちは、プロダクトチームエンジニアの蒲田です!

こんな記事を書いていた者です。

私が所属しているプロダクトチーム内ではユニット制を導入しています。

今回はユニットができる前と後の違いや、各ユニットでの役割などをご紹介します。

ユニット編成前と編成の背景

ユニットができる前はプロダクトチーム 1 チームで、

開発は 1 人で 1 つの開発を担い、都度レビューやペアプロなどを

実施するような形でした。

各役割の明確化をするために Unit 制とすることにしました。

- プロダクト開発ユニット

- 共通サービス開発ユニット

- CSE(Customer Success Engineering)ユニット

今回は、各ユニットの役割について紹介していきます。

私がユニットリーダーを務める CSE(Cusotmer Success Engineering)ユニットについては少しだけ(?)長めに書かせていただいています。

他のユニットの詳細については、またユニットリーダーがステキなステキな記事を書いてくれると思いますので乞うご期待です!!

各ユニットの役割について

プロダクトチームは大きく 3 つのユニットに分かれています。

① プロダクト開発ユニット

② 共通サービス開発ユニット

③ CSE(Cusotmer Success Engineering)ユニット

① プロダクト開発ユニット

ミッション:顧客提供価値向上

提供しているプロダクト、

「アンバサダークラウド」の機能開発をメインに行うユニットです。

PdMが要求整理/要件定義を行い、ガシガシ開発していくようなイメージです。

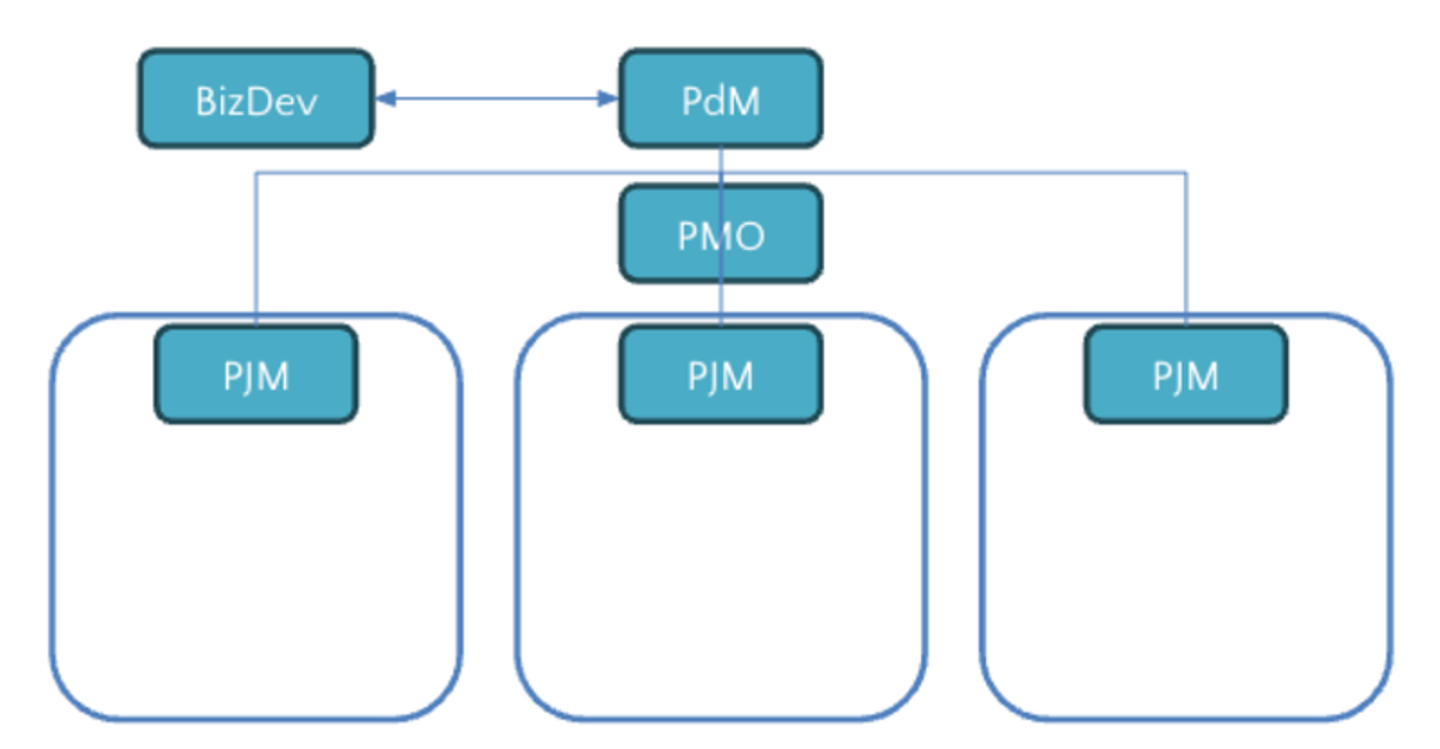

体制としては以下の通りです。

- PdM:全体管理と意思決定、BizDevとの協議

- PMO:全案件管理、PM補佐及びアドバイザー

- PJM:案件単位のプロジェクト管理

こちらのユニットには業務委託のエンジニアさんも多く、

外部のエンジニアの方とお話する機会も多いです。

② 共通サービス開発ユニット

ミッション:品質向上

ミッション通り、プロダクトの品質向上を目指すユニットです。

そもそも品質とは何か、どのように向上させていくのか、品質方針を立てるところから始まり

最近では

- CI/CD の改善

- バリューストリームマッピング の作成などを行っています。

DX(Developer Experience)の推進も進めているのがこちらのユニットです。

DX については、既に渋谷さんの熱い熱い記事がありますので、そちらをご覧ください。

詳細はこちら

③CSE(Cusotmer Success Engineering)ユニット

※以下CSEと書きます

ミッション:カスタマーサクセスを科学する

ここでの「科学する」とは「再現性を高めていく」と近い意味合いです。

テックタッチでカスタマーサクセスに再現性をもたせていく役割です。

再現性を高める要素として必要なものは

- 属人化の排除

└自動化・効率化/仕組み化・整える

- 成果に対しての要素を分解できること

└データを分析し成果の要素を分解(≒分析)/ナレッジ化

だと考えています。

上記のミッションに向かっていく中で、まず目下進めていることは

カスタマーサクセスチームががよりクライアント成果創出など 、

本質的な業務に集中できるよう効率化、自動化を測っています。

具体的な直近の業務だと

- CS 効率化:自動化・テックタッチにおける支援業務の効率化

- インシデントフローの整備/運用

- カスタマーサポートフロー整備

- 社内用管理画面の構築 などを行っています。

将来的には

- データ分析→再現性の高いナレッジを抽出

- 開発ブリッジ:顧客からの要望吸い上げのもと、実施支援(ヒアリング/要件定義)

- サポート対応の半自動化

など進めていきたいな〜と思っています。手と頭があと10個はほしいです。

特にデータ分析周りは、自分自身や社内でもまだまだ知見がないので

もし知見/興味がある方がいらっしゃれば是非お話させてください、、!

また社内用管理画面の構築では、0からシステム構築を進めています。

個人的な思いとしては、プロダクトチームの中で

- 最も「カスタマーサクセス」組織について解像度が高い

- 最も、ACを使っていただいているユーザーへの解像度が高く、距離が近い

そんな組織でありたいと思います。

「カスタマーサクセスを科学する」このミッションに向かうためには、カスタマーサクセス、そしてユーザーの解像度が高い状態でないと、机上の空論になりかねないと思っているからです。プロダクト開発をしているどの組織であっても必要なことだとは思いますが、CSEのミッション上、特に大事にしたいところです。

他のプロダクトチームのメンバーから、ユーザーについてはCSEに聞けば分かる状態であり続けること。直近はカスタマーサクセスのメンバーから困ったらCSEに相談したいと思ってもらえる状態になることを目指しています。

終わりに

以上3ユニットの紹介でした。

まだまだ人数も少ないので、実際には業務的にはユニット横断したものが多いです。

私も CSE ユニットの業務半分、プロダクト開発半分といったところです。

どのユニットも共通する目的は、顧客への価値提供を最大化すること、

それをどこからアプローチを実施するかという点で

ユニットを分けているようなイメージです。

CSEユニットの紹介では、やりたいことを少し書き出しましたが、

まだまだ手も頭も何も足らないです。

記事を読んで少しでも興味を持っていただけた方、カスタマーサクセスという不確実性の高い分野をエンジニアリングを通して再現性を高めてみたい、よりユーザーとの距離が近いところで手触り感を持って仕事をしたい方はぜひお話させてください!

/assets/images/16313354/original/a33af83e-2968-4a45-8317-8f8780db8c36?1702407579)

/assets/images/16313354/original/a33af83e-2968-4a45-8317-8f8780db8c36?1702407579)