はじめに

SALESCOREは、「人と真っすぐ向き合うこと」を簡単に手放さない会社です。成長や葛藤に真正面から向き合うのは、綺麗ごとだけでは済まない。

それでも誠実でいようとする人を、ちゃんと肯定する空気がある。

こんにちは、

SALESCOREで採用を担当している中村です。

採用では、候補者の方にこの会社の魅力を言葉で伝える一方で、僕自身もまた「なぜこの会社はこういう向き合い方ができるのか」を何度も問い直してきました。

その答えの中心にいるのが、代表・中内崇人です。

彼がどんな景色を見て、何に賭けてきたのか。

今日はその創業物語の一端を、少しだけ共有できればと思います。

SALESCORE

中村俊一

中内崇人が信じていること

「人には、染まる力がある」

この一言に、中内のこれまでの原体験と仕事観のすべてが詰まっています。

人は環境に染まる。だからこそ、人生はいくらでも塗り替えられる。

その確信を胸に、彼は事業と、そして目の前の一人ひとりと向き合い続けてきました。

その信念は、どんな経験から生まれ、どのようにして今のSALESCOREという組織につながっていったのか。

彼の起業家人生は、「二つの決まりごと」から始まります。

ビジネスアイデアはない。だけど2つの決まりごとはあった。

中内が起業したとき、ビジネスアイデアは何も決まっていなかったそうです。はっきりと言葉にできていたのは、たった二つの軸だけでした。

一つは、「時価総額で兆単位の会社をつくる」こと。

もう一つは、「人の成長」という領域で勝負すること。

それ以外は、すべてがまだ輪郭のない状態でした。少なくとも当時の中内には、「営業領域」という選択肢は1ミリもなかったと言います。

けれど今、彼が率いているSALESCOREは、まさに「営業」という領域で「人の成長」を追求している会社です。

そこに至るまでの道のりは、決して最初から綺麗に描かれた成功ストーリーではありません。むしろ迷いやコンプレックスだらけで、それでも何度も自分の置かれる環境を選び直し、“染まり直してきた”一人の人間の物語。

起業を志したきっかけ──「堕落していた自分」との決別

中内本人いわく、中学・高校時代の自分は「本当にダメだった」と言います。友達とゲームしている時間が何よりも楽しくて、勉強なんて「やらなきゃいけないもの」以上の意味を持てなかった。

当時はモンスターハンターにどハマりしていて、ハンタースキルは面白いくらいメキメキ上がっていく。でも、成績はそれ以上のスピードで落ちていく。

担任の先生からは、

「お前ほど、1年で成績が落ちたやつを見たことがない」と言われる始末。

恥ずかしい.

情けない…

進学校だったので、周りには当たり前のように勉強ができるやつがゴロゴロいた。その中での中内は、いわゆるできる側じゃなく、むしろ授業についていくのが精一杯な方でした。

テストのたびに順位が落ちていくのに、悔しいと言うより、どこかで「まあ俺なんてそんなもんか」と自分に言い聞かせていた。その諦めの居心地の良さに、気づかないふりをしていたんだと当時を振り返ります。

だから、大学に入れたときも「やればできた」じゃなくて、「最後に帳尻を合わせただけ」という感覚が残っていたそうです。

人間は変われる、人間は染まる

そんな中内の人生を変えたのが、大学で出会ったゼミでした。

単位も出ない、“完全に任意参加”のゼミ。

起業家の先輩たちが母校に戻り、後輩に本気の教育をしてくれる場所。

友達に誘われて、「なんか面白そう」という軽いノリで飛び込んだのですが、

そこからの3年間、中内はずっとそのゼミに入り浸ることになります。

そこにいた13人の起業家たちは、

- 逆境に弱音を吐かない

- むしろトラブルやピンチを楽しんでいる

- 自分の人生に、ちゃんと責任を持っている

その時の中内とは正反対の存在。当然そんな人たちの言葉を素直に受け入れることはできなかったようで、最初は「なんだこの人たち…」って嫉妬混じりで見ていたそうです。

でも、毎週会って、話を聞いて、一緒に議論していくうちに、中内の中の“当たり前”が、静かに書き換わっていきました。入学した時、起業なんて1ミリも考えていなかった人間が、卒業するときには本気でこう信じていました。

「自分は、偉大な起業家になる」

根拠なんてなかった。でも、そう信じてしまうくらい、

彼らの生き方に“染められて”いたんです。

「3年で辞めます」

「起業前にちゃんと修行をしたい」という軸のもと、中内が大学卒業後の就職先として選んだのが、DeNAでした。

ゼミ活動を通して“意識”だけはどんどん高くなっていった一方で、実際の行動や実績はまだまだこれから。そんな学生時代だった彼は、そこでまた少し調子に乗ります。

「3年で起業するつもりなので、3年で辞めますけど、それでもいいですか?」

面接でこの一言…

採用担当の目線で考えれば、正直かなりリスキーな宣言だったはずです。その場にいた人事が迷わず見送っても、まったく不思議ではありません(笑)。それでもその言葉ごと受け止めてくれたのが、当時のDeNAだったのだと感じます。

「プロ意識の重さ」に打ちのめされる

入社してみると、現実はボコボコだったそうです。

ゲームプランナーとして配属された先には、本物の「プロ」がいました。

- ボスキャラのパラメータを、1ポイント単位で調整し続ける先輩

- ゲーム内テキストを、1文字レベルで妥協なく修正する先輩

「ここまでやるのか…」

最初の数ヶ月は、そのレベルの違いにただ呆然としていた。この時の感情を彼は「賢さでも、センスでも勝てないと痛感させられ、悔しかった。本当にただただ悔しかった」と振り返っています。

だから自分は「行動力」で戦うしかない。

そう決めて、人一倍手を動かし、誰よりも多くトライし続けた。

人間は環境の奴隷

「行動力で戦う」。

そう心に決めたものの、その決意はいつの間にか少しずつ形を変えていきます。

最初は本当にがむしゃらに動いていたのに、気づけば中内は

「もっと効率のいいやり方はないかな」

「どこかにもっといいアイデアがあるんじゃないか」

と、手を動かす前に頭の中で正解を探すようになっていきました。

起業に対しても同じでした。

「何かうまく考えてやろう」

「これならいける、という事業アイデアが見つかってから始めよう」

そんなふうに、いつの間にか“完璧な答え”を待つスタンスになっていたといいます。

その思考の変化に自分で気づいた瞬間、中内はハッとしたそうです。

「人間は、環境の奴隷だ。」

DeNAという優秀な人だらけの環境で、“頭で勝負する人間”になろうとしている自分がいる。それ自体が悪いわけではない。

けれど、

「自分はこうありたい」という意思よりも、環境に流されている自分に、強い違和感と悔しさを覚えたのだと思います。

だから彼は決めます。

自分が染まるべき“方向”を、自分で決めよう。

その方向に、自分から飛び込もう。

そして翌日、中内は会社に「辞めます」と伝えました。

「何に賭けるか」を決める3ヶ月。成長との再会

退職を決めたあと、彼にはどうしても叶えたい「わがまま」が一つだけありました。創業者・南場さんに、直接時間をもらうことでした。

「起業するので、最後にアドバイスをください」

相当図々しいお願いではありますが(笑)、ありがたいことに、南場さんは時間をとってアドバイスをくれたそうです。

なにか「賭けるもの」を決めなさい

ここから中内は3ヶ月間、毎日のように“何に賭けるのか”を問い続けることになります。

この領域に賭ける

「自分が24時間考えていられるテーマは何か?」

退職後、そんな問いを自分に投げかけ続ける中で、彼はふと、子どもの頃に夢中でプレイしていたマリオの記憶を思い出したと言います。

ファイヤーフラワーを取った瞬間、目の前に敵がいないのに、なぜか無駄にファイヤーボールを撃ちまくってしまう。

あれはきっと、

「さっきまでできなかったことが、急にできるようになった」

その感覚を確かめたくて、その変化がうれしくて、楽しくて、ついやってしまうのだろう、と彼は振り返ります。

彼の人生には、この「できるようになった瞬間」に近い体験が、いくつもありました。

- ゲームが急に上手くなったとき

- ゼミで先輩起業家からの指摘に言い訳をしなくなったとき

- DeNAで自分の企画が通ったとき

「成長が実感できることって、こんなに楽しいんだ」

その喜びを、もっと世の中に増やしたい。彼はそう強く思うようになります。そして決断する。

「『人の成長』という領域で、時価総額で兆単位の会社をつくる。」

当時は、具体的なやり方など何ひとつわかっていなかったといいます。

それでも、その決意だけは、ぶれることなくまっすぐに胸の中にあり続けていました。

売上0円の2年間。センスの無さと、諦めきれない自分

起業してからの2年間は、私から見ると「よく心が折れなかったな」と思うほど、正直かなり過酷な時間でした。一方で、中内本人は、なぜかその2年間をとても楽しそうに語ります。

「挫折経験」や「苦しかった時代」といった言葉で武勇伝のように語るのではなく、むしろ一つひとつの出来事を、自分の成長を噛みしめるように振り返っているのが、とても印象的でした。

彼が起業して最初の2年間で「成し遂げたこと」を、あえて整理するとこうなります。

- 売上は0円

- 立ち上げた7つの事業は、すべて失敗

- 自宅もオフィスも、ずっと「居候」状態

なかなかの“黒歴史”です(笑)。

当時の起業アイデアを並べてみると、

- オンラインでラップバトルの相手を見つけるサービス

- 顔の見えないマッチングアプリ

など、「なぜそれでいけると思ったのか?」と問い詰めたくなるような企画ばかりでした。起業を通じて、自分にはまだ事業センスがないこと、能力も圧倒的に足りていないことを痛感したと言います。

それでも、不思議なことに「もうやめよう」とは一度も思わなかったそうです。「人の成長で勝負する」という旗だけは、なぜか最後まで折れることがなかった。中内は、そう振り返ります。

当時中内が作成したラップバトルサービスの仕様書

キーエンスとの出会い──「組織文化」という巨大な知

そんな試行錯誤を繰り返す中で、彼が出会ったのが「営業組織」という世界でした。当時、中内自身も営業活動をしていましたが、正直まったくうまくいっていなかったと言います。その頃、オフィスに居候させてくれていた友人(元キーエンス)の存在がありました。中内はその友人に、たびたび営業の相談を持ちかけていました。

何度か話を聞くうちに、彼の中に“妙な違和感”が生まれます。

「なんか…やけに整理されてるな」

最初は「こいつ、やっぱりめちゃくちゃ優秀なんだな」と思っていたそうですが、数十時間単位で話を聞いていくうちに、違うものが見えてきました。

「あれ…? この人の“後ろ”に、もっと巨大な体系立った知があるぞ?」

そう感じたとき、鳥肌が立ちました。

すごかったのは、彼個人ではなく、彼の属していた組織文化だったのです。

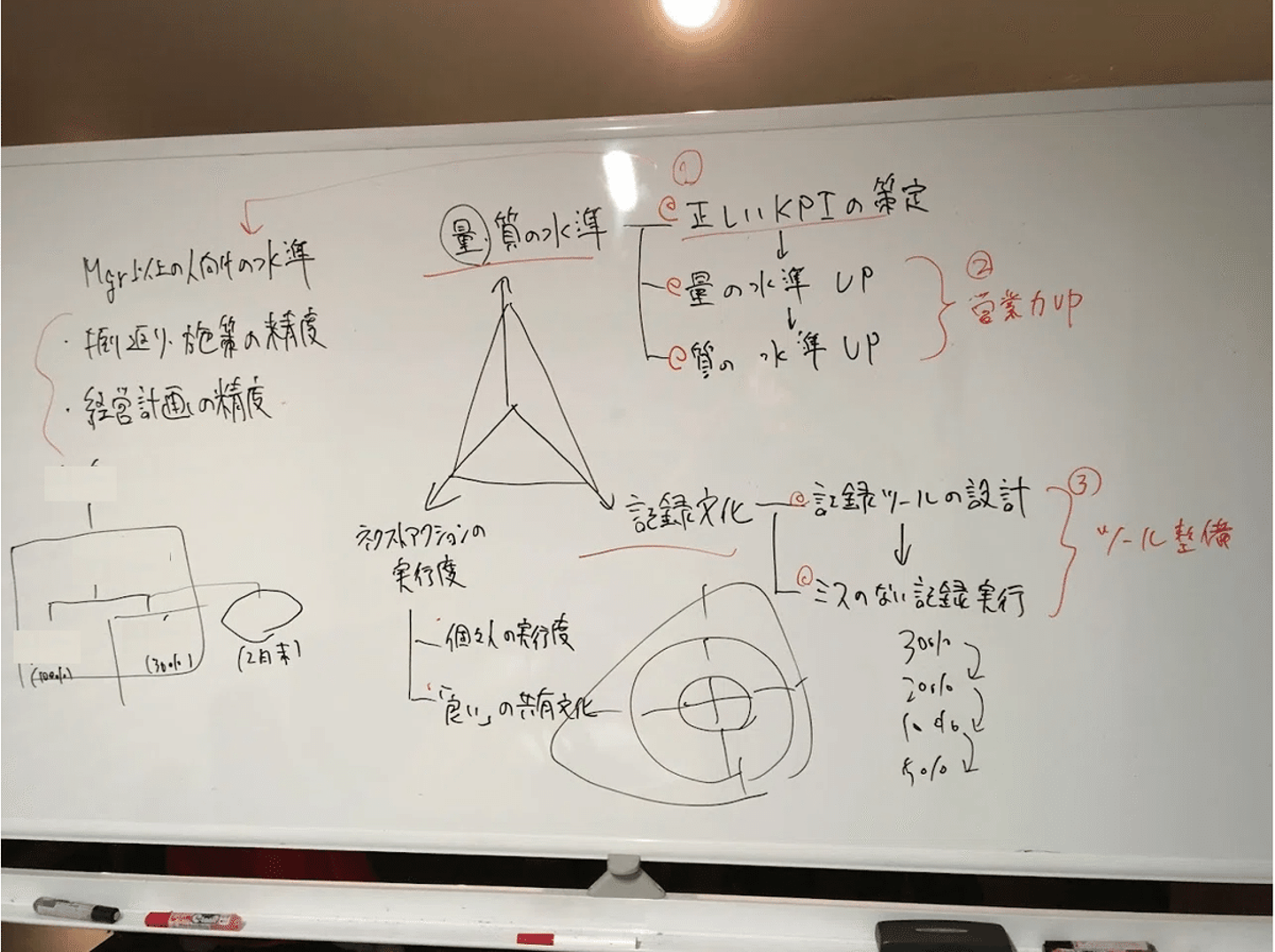

ここでいう「文化」は、いわゆるカルチャー的な“ノリ”の話ではありません。誰がやっても同じ水準の行動が再現されるように、当たり前を設計している“構造”そのもの。中内が見たのは、その構造の強さでした。

組織文化の正体は何かを解明していく中で辿り着いた結論は、「当たり前の数が異常に多い組織」だった。

- 関係性や行動パターンを定量化する独自KPIがいくつも存在し、それを日常的に「見る」「語る」「改善する」仕組みがある

- 環境設計によって、行動が自然と当たり前になっていく構造

- 科学されたKPIが20個以上あり、「達成して当たり前」という世界観

人は、自習室に行けば勉強するし、ジムに行けば筋トレをする。

つまり、人間は環境に影響される生き物です。

キーエンスは、その「環境」を徹底的にデザインしている。

中内には、そう見えたと言います。

彼はもともと「メモ魔」な性格もあり、話を聞きながらひたすらメモを取り続けました。気づけばノートはびっしり埋まり、ホワイトボードの写真も山のようにたまっていたそうです。

そして、ある瞬間、こう思いました。

「この思想が事業やテクノロジーによって広まったら、

営業という領域で、どれだけの“成長”が生まれるんだろう。」

この問いから、SALESCOREの原型が生まれました。

中内の一歩目

その後、中内は、Salesforce やリクルート出身の営業プロフェッショナルにも話を聞きに行きました。そこで改めて、強い営業組織には共通して「強い文化」がある、という確信を深めていきます。

一方で、多くの営業組織にヒアリングを重ねると、こんな現実も見えてきました。

- そもそも「高い水準」の存在を知らない

- 「文化」と呼べるものがほとんど存在しない

そこで中内は、ある1社からの依頼を受け、営業組織の変革支援に入ることを決めます。これが、SALESCOREにとって最初の“変革プロジェクト”でした。

「1日2アポ」が当たり前の組織を変える

その会社の営業チームでは、1日に取れるアポイントは「1〜2件が限界」だと考えられていました。誰かがサボっているわけではなく、むしろ全員が全力を尽くした結果として、それが“当たり前”になっていたのです。

中内はヒアリングを重ねたうえで、こう伝えました。

「この組織なら、1日5アポいけます。

目標を5件にしましょう。」

全員ポカンとしていたそうです。

「いやいや、無理でしょ」という顔です。

そこで中内は、環境から変えることにしました。

- テレアポの時間を、時間制でガチっと固定する

- 訪問はテリトリー制にし、最短動線で回れるようにする

- 「アポを取ること」に集中できる時間と環境をつくる

しかし、現実はそう甘くはありません。

1ヶ月後の目標達成率は20%。仕組みを入れただけでは、人は動かないという事実に直面します。

日々の業務の“竜巻”に、みんな簡単に巻き込まれてしまうからです。

- 電話時間なのに、顧客から依頼された資料を作っていた

- 「自分のテリトリーはいいリストが少なくて…」と、どこかで諦めてしまう

そこで中内は、翌日から一つひとつの「できない理由」と真正面から向き合っていきました。

「その資料、本当に売上に影響ある?」

「リストがないんじゃなくて、“確度が低いところに電話したくない”だけじゃない?」

時には、隣の席で一緒にテレアポを行うこともありました。

ある日、中内は朝から晩まで電話をかけ続け、90TELで10アポを獲得します。メンバーが「え、そんなにいけるんですか?」と驚く中、中内は平静を装ってこう言いました。

「いや、普通ちゃう?」

ただ、内心では手汗びっしょりだったといいます。「取れなかったらどうしよう」と、朝からずっと震えていたのが本音でした。

それでもこの1ヶ月で、電話の時間・リストの切り方・訪問動線のルールは整え切っていた。“やれば数字が出る条件”は、もう揃っていたんです。

あとはそれを、誰よりも徹底してやり切るだけだった。

結果だけ見れば偶然に見えるかもしれない。

でも、条件を揃えて行動量を積めば、確率はちゃんと収束していく。中内が組織のあたりまえを塗り替えた瞬間でした。

この結果がメンバーの中に「自分たちにもできるかもしれない」という感覚を生み、組織に“可能性”の火を確かに灯したのです。

ファーストペンギンと、組織が“染まる”瞬間

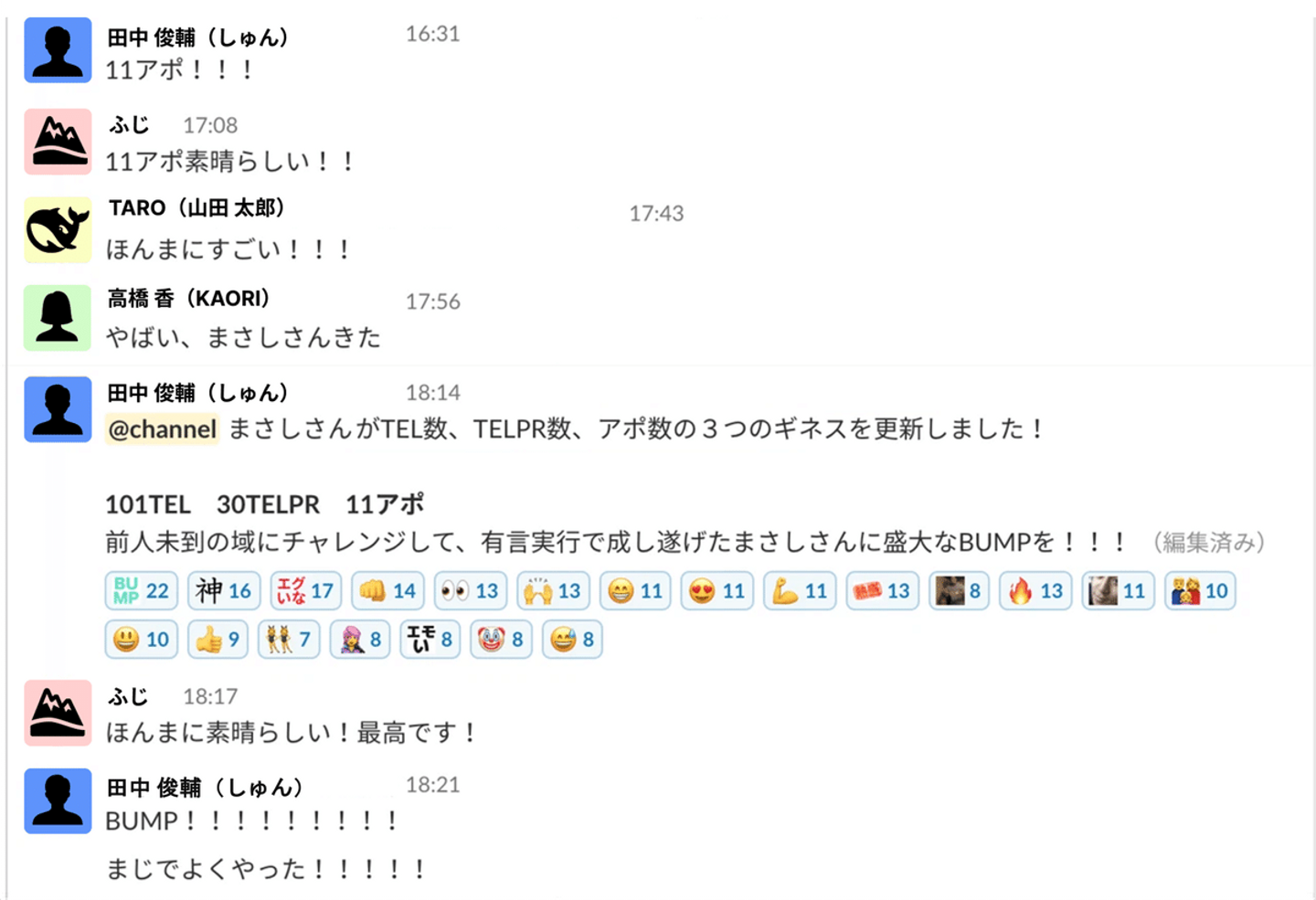

取り組み開始から1ヶ月半ほど経った頃、1人の営業メンバーが前日に連絡をくれました。

「自分も、やれる気がします。明日やります。」

翌日、彼は本当にやり遂げました。

- 101TEL

- 30PR

- 11アポ

電話数、PR数、アポ数。

すべてで社内ギネスを更新しました。

社内チャットは大盛り上がり。

“できる人が一人現れた”という事実が、組織の空気を変えたんです。

※名前やアイコンは編集しております

その1週間後、2人目が生まれました。

同じような水準を、今度は軽々とこなしていく。

そこから先は、ドミノ倒しでした。

- 「あの人にできるなら、自分にもできるかもしれない」

- 「昨日より少しでも近づきたい」

人は、環境に染まります。

良い水準を“当たり前”だと感じ始めた瞬間、組織全体の常識が書き換わっていきました。

結果として、

- 1人あたりのアポ数:3ヶ月で4倍

- 1人あたりの売上:3倍

という変化が生まれます。

ある日、中内がその会社のオフィスを訪れたとき、1人のメンバーが駆け寄ってきて、こう話してくれました。

「中内さん、3ヶ月前の自分たちが信じられないです。

あのときの僕らは何をやってたんでしょうね。」

その顔を見た瞬間、

ああ、本当にこの組織の“当たり前”が変わったんだと実感しました。

そして、こうも思いました。

「これから入ってくる新しいメンバーは、

“最初からこの景色”を当たり前として見るんだ。」

1社の文化が変わるということは、

その組織の“未来のメンバー”の人生まで変わる、ということなんだと。

SALESCOREは、「文化を納品する」と決めた

この経験を通じて、中内は一つの確信を持つようになりました。

組織文化には、人と組織の成長を根こそぎ変える力がある。

だからこそ、SALESCOREは次の方針をはっきりと掲げます。

- コンサルティングで、思想と行動を変える

- SaaSプロダクトで、文化を支えるインフラをつくる

一般的には「スタートアップは事業を一つに絞れ」と言われます。

それでもSALESCOREは、創業当初から一貫して「文化を納品する」ことをゴールに掲げ、コンサルティングとプロダクトという二つの事業を同時並行で進めてきました。

中内にとって「兆単位の会社をつくる」は、単なる野心ではなく、“人の成長が当たり前になる文化”を社会に広げきるためのスケール目標でした。

だからこそ、1社ずつ文化を変えるコンサルティングに加えて、文化を再現性高く広げるためのSaaSにも最初から取り組む、という意思決定につながっていきます。

当時、中内が向き合っていた取り組みは、この数年で磨きがかかり、いまでは別サービスと言えるほど進化しています。

それでも、コンサルタントが人と向き合い、プロダクトで文化のインフラを整え、顧客に価値を届ける。このスタンスだけは、創業から今に至るまで変わらず受け継がれているSALESCOREの“魂”です。

※現在はコンサルタントを、顧客と同じ目線で課題と向き合う伴走者という意味を込めてBuddyと呼んでいます。

いまでは約90名の仲間が集まり、これまでに200社以上の営業組織の変革を支援してきました。

まだ道半ばではありますが、SALESCOREのメンバーは何度も目撃してきました。「人も組織も、ここまで“染まる”ことができるのか」という、常識が塗り替わるような景色を。

AI時代にこそ、文化が問われる

今、世界はLLMという“新しい頭脳”を手に入れようとしています。

メールの下書き

資料作成

商談前の事前調査

顧客とのやりとりのログ分析

営業という仕事も、間違いなく大きく変わろうとしています。

オンライン商談の普及によって会話データが蓄積され、LLMによってそれが構造化されていく。「営業の科学」は、これから一気に進化していく段階にあります。

SALESCOREでも、中内を中心に「人がものを買うとき、脳の中で何が起きているのか」をAIでひもとくプロダクトに本気で取り組んでおり、すでにいくつかの企業で成果が出始めています。

それでも中内は、「プロダクトだけでは不十分だ」と語ります。

AIを活かせるかどうかは、結局“文化”にかかっている。

どれだけ優れたツールや仕組みがあっても、

それを受け止め、使いこなすだけのキャパシティを組織文化が持っていなければ、すぐに“軽害化”してしまう。

だからこそ中内は、AIの時代こそ、

「人とAIが協働できる文化」を持つ組織が、圧倒的な差をつける時代になる

と考えています。

人事として日々現場を見ていると、これは決して“きれいごと”ではなく、SALESCOREの採用や組織づくりの前提になっている思想だと強く感じます。

最後に──人は、染まる。だからこそ、何度でもやり直せる。

中内と話していると、彼はよく「人は染まる生き物だ」という表現を使います。彼自身の人生も、まさに“染まる力”によって何度も変わってきたと振り返ります。

悪い方向に染まっていた高校時代。

良い方向に染めてくれた大学のゼミ。

プロ意識に染めてくれた DeNA。

組織文化の力を教えてくれた、キーエンス出身の友人の話。

そして今、自分たちの手でつくり続けている、SALESCOREという環境。

「人には染まる力がある」

それは、ときに自分を苦しめたり、堕落させてしまうこともある一方で、

「どこに染まるか」を選び直せば、人生はいくらでもやり直せるということでもある、と。

だからこそ彼は、これからも人や組織が“自分の成長に染まれる環境”を徹底的につくっていきたいと話します。

それが、彼の根っこにある「願い」なのだと思っています。

/assets/images/22586532/original/a93ffb29-2732-4f35-b0d7-f18929b64a0d?1770093097)

/assets/images/18411446/original/c704b434-7858-47eb-9d57-5c483875acdf?1719805019)

/assets/images/18411446/original/c704b434-7858-47eb-9d57-5c483875acdf?1719805019)